Amazonベンダーセントラル完全ガイド|セラーセントラルとの違い&徹底比較!

本記事を閲覧頂きありがとうございます。

我々はECにおける総合的な売上向上サービスを展開しています。

楽天、Amazon、Yahoo!ショッピングの大手ECモールや自社サイトのご支援実績のもと、EC売上向上のノウハウをお届けします。

こちらではAmazonにおけるベンダーセントラルの特徴や概要について解説します。

また、Amazonでの基本的な販売戦略に関しては下記をご参照ください。

Contents

Amazonベンダーセントラルとは

Amazonベンダーセントラルは、Amazonに商品を「卸す」形で販売するBtoBモデルです。簡単に言えば、「商品をAmazonに納品するだけ」で、その後の販売プロセスはすべてAmazonが代行してくれます。

具体的には、以下のような業務をAmazonが主導で行います:

- 商品価格の設定

- Amazon内での広告運用

- 商品の梱包・配送

- 購入者対応(カスタマーサポート)

ベンダーは、Amazonからの発注に応じて商品を納品するだけでよく、販売にかかる工数や手間を大幅に削減できるのが大きな魅力です。

Amazonベンダーセントラルに登録するには、Amazonからの正式な招待を受ける必要があります。これは、通常の「セラーセントラル」と異なり、自分の意思だけでは登録できない点に注意が必要です。

ベンダーへの招待条件は公表されていませんが、以下のような要素が影響していると考えられています:

- Amazon内での売上実績

- ブランドや商品の信頼性

- Amazonとの取引実績 など

これらを総合的に見て、「ベンダーとしてふさわしい」とAmazonが判断した場合にのみ招待が届きます。つまり、ベンダーへの移行は出品者のタイミングではできず、あくまでもAmazon側からのオファーを待つ形となります。招待を受け取った際は、手続きに従って登録を進めましょう。

「ベンダーセントラル」と「セラーセントラル」の違い

Amazonで商品を販売する方法にはいくつかありますが、特に混同されやすいのが「ベンダーセントラル」と「セラーセントラル」の2つです。

セラーセントラルは、企業や個人がAmazonのマーケットプレイス上で直接商品を販売できる仕組みです。価格設定や在庫管理、広告運用、カスタマー対応まで、すべて出品者自身で行います。

一方で、ベンダーセントラルはAmazonに商品を「卸す」スタイル。販売ページの運用、価格設定、広告、カスタマーサポートなど、販売に関わる業務はAmazonが担当します。ベンダー側は、Amazonから発注があった際に商品を納品するだけで済みます。

| ベンダーセントラル | セラーセントラル | |

|---|---|---|

| 登録条件 | 招待制(Amazonからの招待が必要) | 誰でも登録可能(法人・個人問わず) |

| 販売形態 | 卸売型(Amazonに商品を納品) | 直販型(出品者がAmazon上で販売) |

| 基本料金 | 登録費なし(取引ごとの条件による) | 月額4,900円(大口出品) +販売手数料 |

Amazonベンダーセントラルのメリットとデメリット

以下では、Amazonベンダーセントラルを利用する際のメリットとデメリットをわかりやすく解説していきます。

Amazonベンダーセントラルのメリット

カートボックス獲得率が高い

Amazon運用において特に重要なのが、「ショッピングカートの獲得(カートボックスの取得)」です。これは、商品ページの「カートに入れる」ボタン付近に表示される販売者名が自社になることを意味し、購入率に大きく影響する重要な指標です。

Amazonでは、同じ商品を複数の出品者が販売している場合、その中から1社だけが「カートに入れる」のボタン下に表示される「販売元」として選ばれます。この状態を「カート獲得」と呼び、選ばれた販売者が圧倒的に購入されやすくなります。

ベンダーセントラルでは販売をAmazonが管理するため、通常このカート獲得率が非常に高くなる傾向にあります。つまり、ベンダーになることで、自然とカートを獲得しやすくなり、売上アップにもつながるという大きなメリットがあります。

販売プロセスを簡素化できる

ベンダーセントラルを利用すれば、基本的にはAmazonに商品を「卸す」だけで済むため、自社での発送作業は必要ありません。さらに、顧客対応もAmazonが代行してくれるため、日々の業務負担を大幅に軽減できる点が大きなメリットです。

これに対してセラーセントラルでは、注文管理・梱包・発送から、問い合わせやクレーム対応に至るまで、すべての対応を出品者自身が行う必要があります。スムーズな運営のためには、社内にしっかりとした体制や人員の確保が不可欠です。

その点、ベンダーセントラルを活用すれば、これらの煩雑な業務をAmazonに一任できるため、自社はより本業や商品開発に集中しやすくなります。

消費者からの信頼を得られる

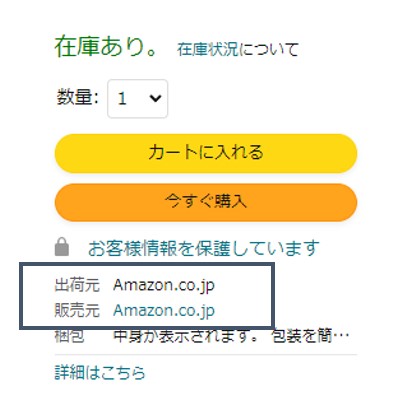

ベンダーセントラルを利用すると、商品ページには「出荷元」「販売元」ともに『Amazon.co.jp』と表示されます。

Amazonでは通常、「出荷元」や「販売元」がAmazon自身か、もしくはマーケットプレイス出品者のどちらかに分かれています。中でも出荷・販売の両方がAmazonである商品は、購入者にとって返品・交換がスムーズに行えるという安心感があります。

その結果、『Amazon.co.jp』と表示される商品は、消費者からの信頼を得やすく、売上の向上にもつながりやすいのです。これは、ベンダーセントラルを利用する大きなメリットのひとつと言えるでしょう。

広告宣伝の費用や手間がかからない

ECサイトの運用経験があまりない企業にとって、Amazon内での広告運用は悩みの種となることが少なくありません。

実際、Amazon内の広告には以下のような種類があります:

- スポンサープロダクト広告

- スポンサーブランド広告

- スポンサーディスプレイ広告

- Amazon DSP(Demand-Side Platform)

これらの広告はそれぞれ仕組みや効果が異なり、自社に合ったものを選んで効果的に運用するには、広告運用の知識や経験が必要不可欠です。しかし、手続きも運用も複雑なため、初心者にはハードルが高いのが現実です。

その点、ベンダーセントラルを通じてAmazonに商品を卸す形であれば、これらの広告運用はAmazon側が代行してくれるため、自社で広告を設計・管理する必要がなく、大きな負担軽減につながります。広告費用についても、契約内容に応じてAmazonが一定の範囲で実施してくれる場合があります。

固定費がかからない

ベンダーセントラルの大きな特徴のひとつが、「初期費用や月額利用料が一切かからない」という点です。対照的に、セラーセントラルでは大口出品の場合に月額4,900円の固定費が発生し、加えて販売手数料も必要になります。小口出品であっても、商品ごとに100円の出品手数料がかかるため、ある程度のコストがかかるのが実情です。

一方で、ベンダーセントラルは利用料も販売手数料も不要で運用できるため、固定費を気にせずに販売をスタートできるという大きなメリットがあります。

このように、初期コストを抑えてAmazonでの取引を始めたい企業にとって、ベンダーセントラルは非常に有効な選択肢と言えるでしょう。

招待性のため参入障壁が高く、ライバルが少ない

Amazonベンダーセントラルは招待制であるため、利用できる企業が限られています。この仕組みにより、誰でも登録できるセラーセントラルに比べて競合が少なく、販売環境が比較的安定しているのが特徴です。

ライバルの少ない市場では、より効率的に売上を伸ばせる可能性が高く、特に新規参入企業や中小規模の事業者にとっては、大きなメリットとなるでしょう。

Amazonベンダーセントラルのデメリット

価格設定が自由にできない

ベンダーセントラルを利用する際に特に注意すべきポイントのひとつが、「価格設定の自由度がない」という点です。

ベンダーセントラルでは、販売価格は基本的にAmazon側が決定します。しかも、その価格は市場の最安値に近づけられる傾向があり、自社が想定していた価格とかけ離れる可能性もあります。

そのため、ブランドイメージや収益性を重視した価格戦略を取りたい企業にとっては、運用上の制約となるケースも少なくありません。ベンダーとして販売する際は、こうした点を事前に理解しておくことが重要です。

販促を自由に行えない

販促活動のコントロール権がAmazon側にあるため、出品者自身が自由に調整できないというデメリットも存在します。

たとえば、

- 「特定のキーワードで広告を出したい」

- 「このタイミングでキャンペーンを実施したい」

といった細かな施策の実行やタイミングの調整は、基本的に出品者側では行えません。こうしたプロモーション活動は、すべてAmazonの判断に委ねられるため、自社の戦略通りに販促を進めたい企業にとっては、物足りなさを感じることもあるでしょう。

販売する商品を主体的に決められない

ベンダーセントラルでは新商品の取り扱い可否についても、Amazon側の判断に委ねられます。つまり、Amazonが仕入れを希望しない場合は、その商品を販売すること自体ができないという可能性もあるのです。

また、売れ行きの良い商品にはAmazonが積極的に販促を行いますが、販売実績が乏しい商品については、プロモーションの優先度が低くなる傾向があります。そのため、企業側が注力したいと考えている商品であっても、Amazonの判断に従わなければならない場面があることを理解しておくことが重要です。

資金回収までに時間がかかる

ベンダーセントラルを利用する際に注意したいのが、「支払いサイクルの長さ」です。

Amazonでは、ベンダーセントラルの場合、支払いの締めから入金までに最大で約3ヶ月かかることもあります。つまり、売上が立ってから実際に資金が回収できるまでに時間がかかるという点は、大きな注意点です。

一方で、セラーセントラルでは通常2週間ごとに入金が行われるため、キャッシュフローのスピードに大きな差があります。そのため、ベンダーセントラルを利用する場合は、資金繰りや運転資金に関して、より計画的な管理が必要となります。事前に支払いスケジュールをしっかり把握し、適切な準備を整えておくことが大切です。

Amazonベンダーセントラルと相性が良い出品者と悪い出品者

Amazonベンダーセントラルと相性が良い出品者

上記でAmazonベンダーセントラルのメリットとデメリットをご紹介しましたが、以下のような出品者は、特にベンダーセントラルとの相性が良いと言えます。

生活必需品や消耗品など単価が低めの商材を取り扱っている出品者

日用品・食品・衛生用品など、継続的な需要が見込まれる商品は、Amazonが積極的に仕入れて販売する傾向があります。

これらの商品はリピート購入の可能性が高いため、ベンダーセントラルを通じて安定した売上を確保しやすいのが特徴です。

商品の供給体制が整っているメーカー・卸売業者

安定した在庫供給体制を整えている企業は、Amazonからの発注にも柔軟に対応できるため、スムーズな取引が実現しやすくなります。

こうした供給力のある企業は、ベンダーセントラルとの相性も良く、信頼される取引パートナーとしての評価を得やすくなります。

自社でEC運営リソースを確保しづらい企業

販促活動、カスタマーサポート、出荷業務といった煩雑な作業をAmazonに一任できるため、EC運営の専門チームを社内に持たない企業にとっては、大幅な業務負担の軽減が期待できます。

特にリソースが限られている中小企業や、EC経験が浅い企業にとっては、Amazonの販売インフラを活用できる点が大きなメリットとなるでしょう。

Amazonベンダーセントラルと相性が悪い出品者

一方で、高価格帯の商品やブランドイメージを重視した販売戦略を採用している企業にとっては、ベンダーセントラルが最適とは限らない場合もあります。

ベンダーセントラルでは、価格設定や販促の主導権がAmazon側にあるため、ブランドの世界観や価格戦略を自社で細かくコントロールしたい企業にとっては、自由度が低く感じられることがあります。

そのため、こうした商品の販売には、価格やプロモーション、ページ構成などを自社で柔軟に調整できる「セラーセントラル」の方が適しているケースも少なくありません。

まとめ

今回は、Amazonにおける「ベンダーセントラル」の基本情報と、「セラーセントラル」との違い、さらにそれぞれのメリット・デメリットについて解説しました。

ベンダーセントラルには、価格設定の自由度が低い、販促の主導権が持てないといった課題もありますが、一方で、業務負担の大幅な軽減、ブランドの信頼性向上、広告の自動最適化など、魅力的な利点も多くあります。

自社のビジネスモデルや販売戦略に応じて、ベンダーセントラルとセラーセントラルの違いを正しく理解し、最も効果的な運用方法を選択することが重要です。

上述の解説に沿い、ビジネスチャンスを広げていただければと思いますが、もし気になる点やベンダーセントラル以外でもAmazon全般における疑問点等がございましたら、是非お気軽に弊社Proteinumまでお問い合わせください。

よくある質問

ベンダーセントラルを利用する際、価格設定の自由度にはどのような制限がありますか?

ベンダーセントラルでは、商品の価格設定はAmazonが行うため、出品者が価格を自由に設定することはできません。これにより、利益率の調整が難しくなる場合があります。

ベンダーセントラルとセラーセントラルの主な違いは何ですか?

ベンダーセントラルは、出品者がAmazonに商品を卸し、Amazonが販売を行うモデルで、招待制となっています。一方、セラーセントラルは、出品者が直接Amazon上で商品を販売するモデルで、誰でも利用可能です。

ベンダーセントラルを利用することで、マーケティング活動にはどのような影響がありますか?

ベンダーセントラルでは、Amazonがマーケティング活動を主導するため、出品者が独自のプロモーションを行うことは制限されます。これにより、ブランド戦略の柔軟性が低下する可能性があります。

株式会社Proteinum 代表取締役

プロテーナムでは、楽天、amazon、自社EC、Yahoo!ショッピングを中心に、データに基づく圧倒的な成果にこだわった支援を行っている。ナショナルブランドを中心に累計1,000社以上の支援と年間広告費10億円以上の運用実績を持ち、独自のEC運用支援システム「ECPRO」も提供している。